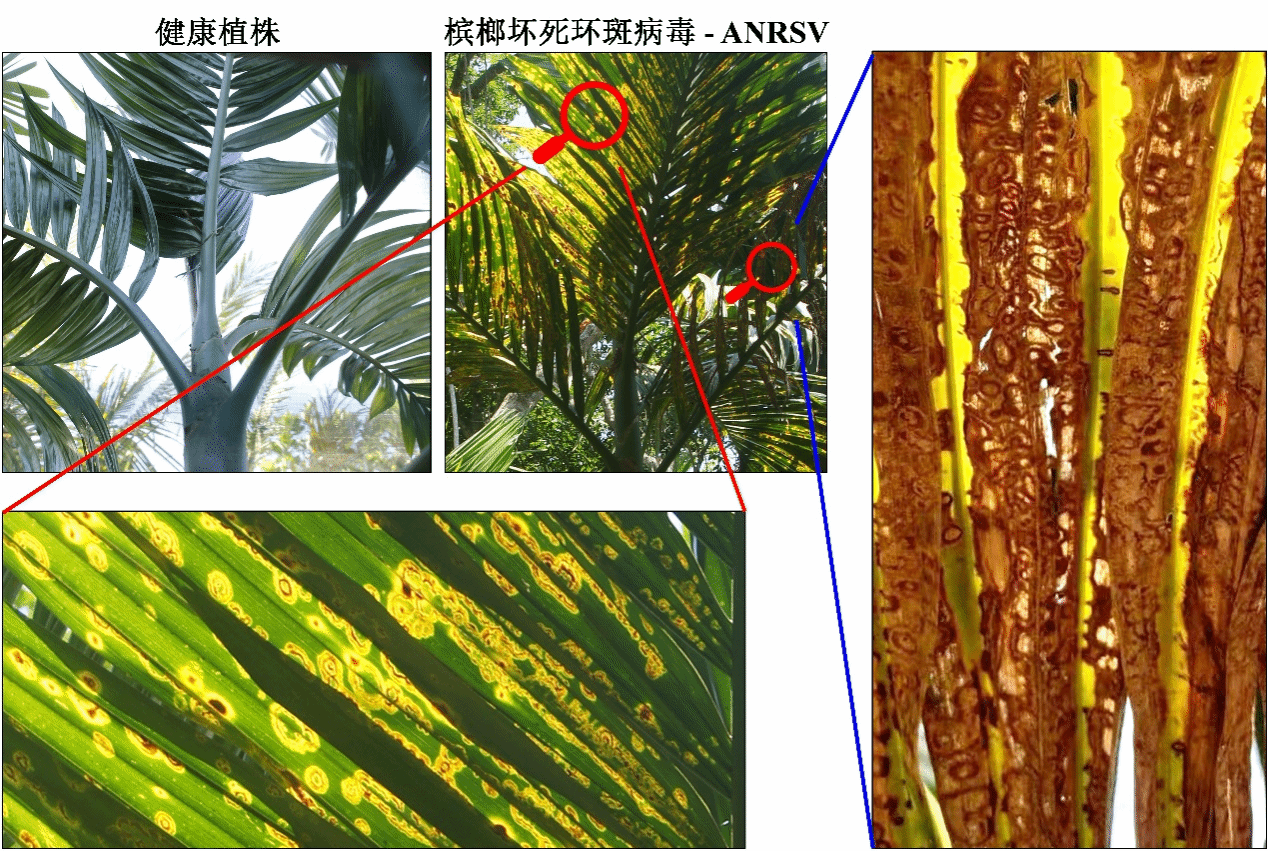

槟榔坏死环斑病毒(ANRSV)和槟榔坏死梭斑病毒(ANSSV)是海南大学崔红光课题组、李增平教授和中国热带农业科学研究院沈文涛课题组合作报道的两种引起槟榔叶片严重坏死、树势衰退和果实减产的新型病毒(图1)。经鉴定,ANRSV和ANSSV归属于马铃薯Y病毒科(Potyviridae)的一个新属,命名为槟榔病毒属(Arepavirus)(Yang et al., 2018, Arch Virol; Yang et al., 2019, Phytopathology)。槟榔坏死环斑/梭斑病害在海南槟榔主产区盛行,已成为继槟榔黄化病后另一个发生范围广、传播快,严重影响海南槟榔产业健康发展的重要病害。

图1 槟榔坏死环斑病毒(ANRSV)田间危害症状

以ANRSV / ANSSV基因组5′端编码的特异串联半胱氨酸蛋白酶HCPro1-HCPro2为切入点,采用反向遗传学、生物化学、细胞生物学等技术手段证实:1. HCPro1不是病毒侵染所必需的组份;2. HCPro2促进病毒的胞间移动;3. HCPro2与病毒移动蛋白 - CI和CP在胞间连丝处形成互作复合体;4. 核酮糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶小亚基(RbCS)介导移动蛋白复合体组装,正调控Potyviridae病毒的胞间移动(图2)。上述研究结果为理解Potyviridae病毒的胞间移动提供新见解。

图2 Potyviridae病毒胞间移动模型

相关研究成果近期发表于病理学权威期刊《PLoS Pathogens》,论文链接:https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1012064。海南大学作物学博士生秦丽为论文第一作者,海南大学崔红光研究员和戴兆基副教授为通讯作者。中国农科院李方方研究员、东北农业大学程晓非教授、中国热带农业科学研究院沈文涛研究员、密苏里州立大学Wenping Qiu教授等参与此研究。

崔红光研究员课题组围绕热区作物(海南槟榔、百香果和冬季瓜菜等)重大Potyviridae病毒,开展病原鉴定与检测、分子变异与进化和基因功能等研究;以第一/通讯作者在权威期刊《Annual Review of Virology》(2019),《PLoS Pathogens》(2024),《Journal of Virology》(2016、2021、2023),《Current Opinion in Virology》(2016),《Plant Biotechnology Journal》(2017)和《Phytopathology》(2019、2021、2023)等发表论文多篇。

该成果也是热带农林生物灾害绿色防控教育部重点实验室近期取得的系列重要成果之一。本研究受到国家自然科学基金、海南省自然科学基金、海南大学南繁与热带高效农业协同创新中心项目等资助。

(图文:崔红光,审核:余文刚)

海南大学

海南大学